うちの子、いつになったらトイレを覚えてくれるの?

こんな悩みを持ってはいませんか?

トイレのしつけは、犬のしつけの中でも多くの飼い主さんがつまずくポイントです。

何度教えても失敗する…

叱っても直らない…

「もう無理かも」と感じてしまうこともあるかもしれません。

でも安心してください。

トイレのしつけは、叱らなくても必ず成功します。

大切なのは、「失敗を責めること」ではなく、「成功を導く環境づくり」と「褒めるタイミング」です。

この記事では、現役ドッグトレーナーの筆者が、

🐕🦺 トイレを成功に導く環境づくりのコツ

🐾 成功体験を積ませるためのステップ

🚫 失敗時に絶対してはいけない対応

💡 成功率をさらに高めるトレーニングのコツ

を、わかりやすく解説していきます。

「何歳からでも、トイレのしつけはやり直せる」

その確かな根拠を、プロの視点からお伝えしていくよ。

トイレのしつけに失敗する主な理由

愛犬が排泄を失敗してしまう場合、まずは原因を整理することが大切です。

子犬を迎えたばかりでこれからトイレトレーニングを始める方も、よくある失敗例を反面教師にすると効率が上がります。

ドッグトレーナーとして多くのケースを見てきた中で、トイレの失敗につながる代表的な原因は次の4つです。

- どこでトイレをすれば良いか理解できていない

- トイレ環境が不適切

- 飼い主の反応が”報酬”になってしまっている

- 自宅が犬にとって安心できる環境ではない

順番に分かりやすく解説していくよ!

どこでトイレをすれば良いか理解できていない

当たり前のことですが、犬がトイレの場所を理解していなければ、シートの上で排泄できるはずがありません。

次のような対応をしていると、犬が混乱してしまい、結果的に「どこで排泄をすればいいのか」が分からなくなってしまいます。

🐾愛犬が混乱しやすい対応例

- トイレの位置を頻繁に変えてしまっている

- 排泄を失敗した時に叱ってしまっている

これをされると混乱しちゃうんだよね…

トイレの位置を頻繁に変えてしまっている

愛犬がトイレを失敗するたびに、その場所へトイレを移動してしまってはいないでしょうか?

この対応を繰り返していると、トイレの位置が定まらず、犬は混乱してしまいます。

結果として、いつまでもトイレの成功率が上がらない原因になります。

まずは、トイレの位置を一箇所に固定しておくことが大切です。

犬がシートの上で排泄することを理解し、成功率が安定してから場所を変更するようにしましょう。

また、トイレの場所は「最も失敗しやすい場所」に設置するのがおすすめです。

成功体験を積み重ねながら、トイレトレーニングが完了するまでは場所を変えないようにしましょう。

排泄を失敗した時に叱ってしまっている

愛犬が粗相をした際に叱ってしまうと、トイレの場所を理解できなくなるだけでなく、排泄そのものに対して恐怖心を抱く可能性があります。

犬は人間の言葉を理解できません。

そのため、「排泄した場所」を叱られているのではなく、「排泄という行為」自体を叱られていると誤解してしまうのです。

叱ることで、犬は「排泄=悪いこと」と誤解し、飼い主の見えないところで排泄するようになる場合がある

さらに、犬は「行動」と「直後の結果」を結びつけて学習します。

留守中や夜間など、飼い主が見ていないときの失敗を叱っても、時間が経ってからではまったく意味がありません。

これは、「成功したときに褒める場合」にも同じことが言えます。

成功と同時に褒めるように意識しましょう。

トイレ環境が不適切

トイレそのものやトイレ周辺の環境が犬にとって快適でない場合、どんなにしつけを頑張っても排泄の失敗は起こりやすくなります。

愛犬のトイレ環境、こんな状態になってはいないでしょうか?

次のような点を一度チェックしてみましょう。

- トイレが寝床や食事スペースと近すぎないか

- トイレが生活動線上にないか

- 十分な広さが確保されているか

それぞれのポイントを順番に解説していくよ。

トイレが寝床や食事スペースと近すぎる

基本的に多くの動物は、生活スペース(寝床・食事場所)と排泄場所を分けたがる習性があります。

これは感染症のリスクを避けるための本能的な行動で、人間も同じように「寝室やダイニングにトイレがあるのは嫌」と感じますよね。

よく見られるのが、次のようなパターンです。

ケージの中にベッド・水・トイレをすべて詰め込んでいる

ケージが狭いと、犬は排泄を我慢してしまうことがあります。

「ケージ内ではしないのに、外に出すとすぐ排泄する」という場合、生活スペースとトイレが近すぎる可能性が高いでしょう。

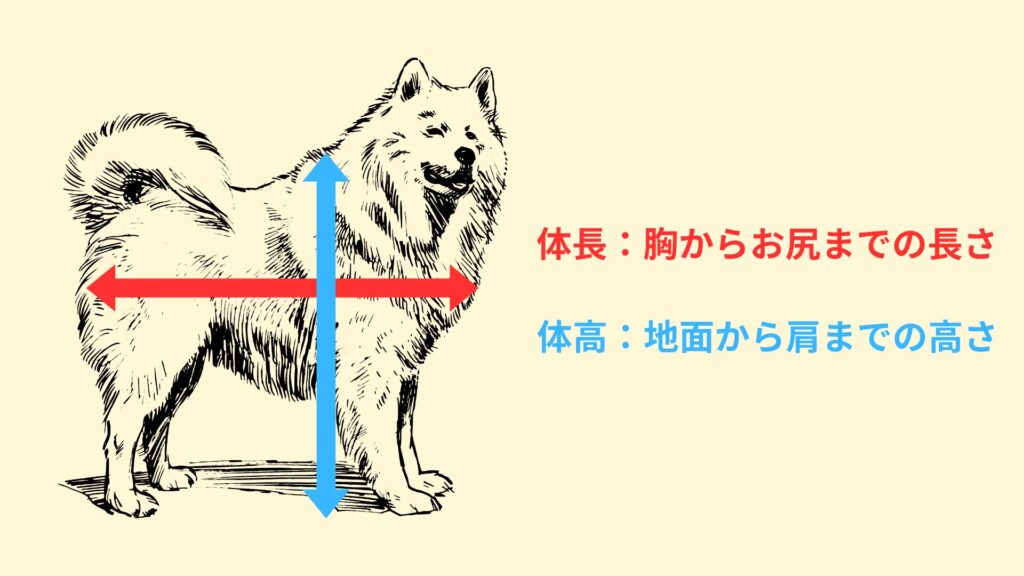

📏 ケージの広さの目安

環境省では、動物取扱業者(ブリーダー・ペットショップなど)に対して以下のような飼養基準を設けています。

▪️運動スペース分離型飼養等(ケージ飼育等)を行う際のケージ等の基準

<寝床や休息場所となるケージ>出典:動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針〜守るべき基準のポイント〜

- 犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

実際の家庭では、この基準の倍程度の広さを確保してあげると、犬もより快適に過ごせます。

※体長、体高の測り方はこちらの画像を参考にしてください

トイレが生活動線上にある

トイレの場所が人の生活動線上にあると、犬は落ち着いて排泄できません。

排泄中は非常に無防備な状態になるため、人の通行が多い場所や騒がしい環境を嫌う傾向があります。

避けたい設置場所の例を挙げてみましょう。

- 扉の近く

- 廊下などの通路上

- テレビのそばやリビングの中央付近

これらのような「落ち着かない場所」にトイレを置いていないかチェックしてみてください。

もし、愛犬がその場所を好まず失敗が多い場合は、人通りの少ない静かな場所に移動するだけで成功率がぐっと上がることもあります。

十分な広さが確保されていない

トイレの広さが足りていないと、犬が排泄中に少し動いただけで外れてしまうことがあります。

トイレの近くでしているのに、あと少しのところで外す…

という場合は、トイレが狭いことが原因のケースが多いです。

犬は排泄前にくるくる回ることがよくあります。

そのため、狭いスペースでは「自分ではシートの上にいるつもり」でも、実際には外れてしまうことがあるのです。

そんなときは、

- トイレシートを2枚以上敷いて広げる

- トイレトレーを大きめのものに変える

といった工夫をしてみましょう。

惜しい失敗を減らすためには、“広さのゆとり”がポイント

飼い主の反応が報酬になってしまっている

トイレの失敗の中には、飼い主の反応によって維持されてしまっているケースが少なくありません。

特に、生後1歳くらいまでの子犬に多く見られます。

犬にとって、「飼い主の声や動きはとても強い刺激(=報酬)」になります。

そのため、失敗したときの飼い主の反応が「うれしい出来事」として学習されてしまうのです。

❌やってはいけない対応例

次のような反応は、トイレの失敗を“強化”してしまう原因になります。

- 失敗した瞬間に「あーっ!」と声をあげる

- 間違った場所で排泄しようとした犬を抱えてトイレまで連れて行く

- 排泄の失敗を咎めながら掃除する

これらの対応を繰り返すことで、犬は次のように学習してしまいます。

排泄の失敗 → 飼い主が反応してくれる(=構ってもらえる!)

💡特に子犬の時期は要注意

活発でエネルギーに満ちた子犬は、暇を持て余して飼い主の関心を引こうとすることがあります。

そのため、「飼い主の注意を引くためにわざと排泄を失敗する」ようになることも。

このような学習が進むと、しつけがどんどん難しくなってしまうため、排泄の失敗はできるだけ無反応で、淡々と片づけることが大切です。

⚠️ちなみに…

同じ理由で、「食糞」も飼い主の反応によって強化されてしまうことがあります。

驚いたり、慌てて声をかけたりすると、犬は「これをすると飼い主が構ってくれる」と学習してしまうことがあるから注意しようね。

自宅が安心できる環境ではない

実は、自宅が十分に安心できる環境でない場合にも、排泄の失敗が起こることがあります。

特にオス犬に多いのが、部屋のあちこちでマーキングをしてしまうケースです。

この背景には、犬の本能と心理が深く関係しています。

🐺 マーキング行動の本来の意味

散歩中にオス犬が電柱などにオシッコをかける姿をよく見かけますよね。

あれは、単なる排泄ではなく、自分の存在を示し、行動範囲を知らせるための行動です。

犬の祖先であるオオカミも同じように、群れの狩場の外周にマーキングをする習性があります。

ただし、休息をとる拠点の近くではマーキングをしないのが特徴です。

つまり、犬にとっての「拠点=安心できる場所」では、マーキングをする必要がないのです。

🏠 自宅でマーキングしてしまう理由

それにもかかわらず、自宅でマーキングをしてしまうのは、犬が自宅を安心できる拠点だと感じていないことが原因のひとつです。

安心できない環境では、犬は「自分の存在を示さなければ」と本能的に感じ、散歩中と同じように家の中でマーキングをしてしまうのです。

⚠️ 背景にある様々な原因

こうしたケースでは、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いです。

- 社会化が不十分で、外の刺激に慣れていない

- 散歩や運動量が足りていない

- 飼い主との信頼関係が築けていない

- 落ち着いて休める場所がない

などなど

これらが重なることで、犬は一生懸命自宅にマーキングをするようになってしまう可能性があります。

🧭 飼い主だけで解決するのは難しいケースも

このような状態になると、飼い主だけで対応するのはかなり難しいことが多いです。

複数の問題が絡み合っているため、行動の専門家のサポートを受けるのが最善です。

ドッグトレーナーや行動診療科の獣医師など、信頼できる専門家に相談してみましょう。

ここまで紹介した4つの失敗原因をしっかり理解して、避けることが、トイレトレーニング成功への第一歩だよ。

次の章では、実際の「正しいトイレのしつけ方4ステップ」を解説していきます。

トイレのしつけ方〜簡単4ステップ〜

ここからは、誰でもできるトイレのしつけ方を、わかりやすく4つのステップに分けて紹介します。

子犬はもちろん、成犬やシニア犬でも大丈夫!

何歳からでもトイレの習慣を身につけることはできます。

焦らず、ひとつずつ取り組んでいきましょう。

🚽 トイレトレーニング4ステップ

- よくトイレを失敗する場所を見極めよう

- 最初はトイレシートを多めに敷こう

- 成功できたらすぐに褒める!

- 徐々にトイレシートを減らしていこう

これから、各ステップを順番に詳しく解説していきます。

うちの子には無理かも…

そんなことないよ!

今日から実践できる内容ばかりだから、ぜひ試してみてね!

Step1:よくトイレを失敗する場所を見極めよう

まずは、トイレの場所を決めることから始めましょう。

最初の段階では、前章で紹介した「不適切なトイレ環境」以外の場所であれば、どこに設置しても構いません。

🚫 不適切なトイレ環境の例

- 寝床や食事スペースのすぐ近く

- 人が頻繁に通る扉の近く

- 狭い通路の上

- テレビのすぐそば

しかし、最初から完璧に成功することはほとんどありません。

排泄の失敗は“貴重な情報”

どの場所で失敗しやすいのかを、メモやスマホで記録しておきましょう。

記録を続けるうちに、「なぜかいつも同じ場所で失敗する」という傾向が見えてくるはずです。

そのデータをもとに、このように考えてみましょう。

💡最も失敗する確率が高い場所=犬が排泄しやすいと感じている場所

そして、その場所にトイレを移動させることで、成功率がぐんと高まります。

Step2:最初はトイレシートを多めに敷こう

トイレの場所が決まったら、トイレシートを多めに敷いて広めのスペースを確保してあげましょう。

最初の目標は、とにかく成功体験を積ませること

これがトイレトレーニングの初期段階で最も大切なポイントです。

💡 成功体験を積ませることが最優先

トイレのしつけは、「叱って教える」方法では効率的に進みません。

犬が「どうすれば褒められるか」を理解できるように、成功を作って褒めることを意識しましょう。

失敗を減らすのではなく、成功を増やす

🐾 匂いを活用しよう

トイレシートを多めに敷く際は、少しだけ排泄物の匂いがついたシートを混ぜておくと効果的です。

犬は排泄物の匂いが残っている場所に重ねて排泄する傾向にあるため、トイレの場所を覚えやすくなります。

排泄を失敗したときは、その一部を清潔なトイレシートに吸い取っておくのがおすすめだよ。

匂いを“トイレの目印”として上手に活用しようね。

Step3:成功できたらすぐに褒める!

愛犬がトイレシートで排泄できたら、その瞬間を絶対に見逃さないこと。

排泄が終わった直後に褒めてあげましょう。

⏱ トレーニングは「タイミングが命」

褒めるタイミングを間違えると、せっかくの学習効果が半減してしまいます。

- 早すぎると

→ 排泄の途中で気が散ってしまい、排泄を中断してしまう - 遅すぎると

→ 「トイレの成功」ではなく「別の行動」を褒められていると勘違いしてしまう

💡 ポイント:排泄が完全に終わった“直後”に褒める!

留守番中や夜間など、飼い主が見ていない間の成功を褒めても効果はありません。

「見ているときに成功→即褒める」ことを徹底しましょう。

🍖 褒め方は愛犬に合わせてOK!

褒め方に「これが正解」というものはありません。

愛犬が本当に喜ぶ方法であればどれでも構いません。

- ごほうびとしておやつを与える

- 一緒に遊んであげる

- 優しくスキンシップを取る

ただし、愛犬がどんな褒め方を一番嬉しそうに感じているかをよく観察しましょう。

効果的なごほうびの内容は、犬の性格によって変わるからね。

🗒 成功を「見える化」しよう

トレーニングの進捗を確認するために、毎日の排泄を記録しておくのもおすすめです。

たとえば以下のように簡単な表を作ると良いでしょう。

| 日付 | 排泄回数 | 成功回数 | 失敗回数 | メモ(状況など) |

|---|---|---|---|---|

| 10/26 | 5 | 2 | 3 | テンション上がった後に失敗しがち |

| 10/27 | 4 | 3 | 1 | 夜に1回失敗、眠そうだった |

小さな成功を「見える化」することで、飼い主のモチベーション維持にもつながるよ。

Step4:徐々にトイレシートを減らしていこう

トイレシートでの成功率が上がってきたら、少しずつトイレのスペースを狭めていきましょう。

最初に広めに確保していたシートを、段階的に縮小していくことがポイントです。

🎯 シートを減らすタイミングの目安

おおよそ7割以上の確率で成功できるようになったタイミングが、シートを縮小するサイン

焦らず、以下のサイクルを繰り返しましょう。

- トイレに成功したら、直後に褒める!

- 成功率が7割に達するまでそのまま続ける

- 成功が安定したら、シートを少し減らす

💡この流れを繰り返すことで、トイレスペースを段階的に最適化できます。

🐶 シート枚数の目安

どこまで縮小していくかは犬の体格によって異なります。

最終的には下記の枚数を目安に調整していきましょう。

小型犬→レギュラーシート2枚

中型犬→ワイドシート2枚

大型犬→スーパーワイドシート2枚

📌「完璧」を目指すより、失敗しづらく維持しやすい状態を目指す方が現実的

💡 トイレトレーニング成功の2つのポイント

トイレのしつけを成功させるために、最後にもう一度大切なことを確認しておこう。

- 成功できる環境を整えること

- 成功した直後にしっかり褒めること

この2点を徹底できれば、トイレトレーニングは確実にうまくいきます。

でも、排泄に失敗してしまった時はどうすれば良いんだろう…?

そんなときの対応法について、次の章で詳しく解説していくよ!

愛犬がトイレを失敗してしまった時の対応法

ここまでお伝えしてきたように、トイレトレーニング成功の秘訣は「どうやってシートで排泄するよう導くか」という点にあります。

しかし、どんなに賢い犬でも、トイレの失敗は必ず起こります。

これはごく自然なことです。焦る必要はまったくありません。

ただし、失敗への対応を誤ってしまうと、トイレトレーニングの成功が遠のいてしまうこともあります。

そこで、トレーニングを後退させないために、次の2つのポイントを守りましょう。

✅ トイレ失敗時に気をつける2つのポイント

- 絶対に叱らない

- トイレの失敗は無言で淡々と片付ける

この2つの対応ができるかどうかで、その後の成功スピードが大きく変わってくるよ。

それぞれ順番に解説していくね!

絶対に叱らない

「トイレのしつけに失敗する主な理由」でも説明した通り、排泄の失敗を叱ることは絶対にNGです。

その理由は、犬が「トイレの場所を間違えたことを怒られている」のではなく、

「排泄という行為そのものを怒られている」と勘違いしてしまいがちだからです。

この誤解が生まれると、トイレトレーニングにとって悪影響しかありません。

おしっこしたいけど怒られちゃうから隠れてしなきゃ…

叱られた犬は次第に「見つからない場所でしよう」と考え、飼い主に隠れて部屋の隅などに排泄するようになります。

排泄の失敗を叱っても、失敗を隠すようになるだけ

トイレの失敗は無言で淡々と片付ける

叱ってはいけないなら、愛犬がトイレを失敗してしまった時はどうすれば良いの…?

答えはシンプル。

👉 黙々と無言で片付けること

トイレの失敗に対して叱るのはもちろんNGですが、「大きなリアクションを取ること」も同じくらい避けるべきです。

なぜなら、飼い主のその反応が、犬にとって「関心を得られた!」という報酬として働いてしまう場合があるからです。

その結果犬は、構ってほしいときにわざとトイレを失敗するようになる

これでは、トイレトレーニングが逆効果になってしまいますね。

だからこそ、失敗した時は淡々と無言で片付けるのがベスト。

掃除中にティッシュや雑巾にじゃれついてきても、それも含めて一切反応しないことを徹底しましょう。

トイレトレーニングのコツ

これならうちの子でもできそう!

ここまで読んでくださったあなたはすでに自信がついてきたのではないでしょうか。

ここまでの内容だけでも、トイレのしつけは十分に進められます。

ですが、成功率をさらに高めるちょっとしたコツを知っておくと、トレーニングがよりスムーズになります。

そのコツは次の3つです。

- 散歩は必須!行く習慣をつけよう

- どうしてもはみ出してしまう場合は囲いを使ってみよう

- 排泄をするまでケージに閉じ込めるのはNG

順番に解説していこう!

散歩は必須!行く習慣をつけよう

一見トイレトレーニングとは関係がなさそうですが、散歩の習慣づけはとても重要です。

散歩に出ると、多くの犬は排泄も一緒にします。

これは、犬にとって自然な行動だからです。

🐕 犬にとっての「排泄」は社会的なコミュニケーション

犬同士が挨拶のときにお尻の匂いを嗅ぐのを見たことがあるでしょう。

これは肛門のまわりにある肛門周囲腺という分泌腺の匂いを嗅ぎ、その犬の情報を読み取っている行動です。

実は、排泄物の匂いからも次のような情報を得ているといわれています。

- 性別

- 年齢層

- 健康状態

散歩での排泄は犬の「ご近所づきあい」そのもの

🚶♂️ 散歩がトイレトレーニングにも良い理由

犬は欲求不満やストレスを感じると、その表現手段としてトイレの失敗をすることがあります。

散歩で匂い嗅ぎや排泄を通して社会的な欲求を満たすことで、こうしたフラストレーションを軽減できるのです。

また、中型犬や大型犬では成長とともに膀胱が大きくなり、自然と自宅では排泄せず、散歩中に排泄する習慣が身につくケースもあります。

どうしてもはみ出してしまう場合は囲いを使ってみよう

どうしてもシートからはみ出してしまう…

トイレシートの枚数を減らしていく過程で、このように悩む方も多いでしょう。

そんなときは、ワイヤーネットを使った簡易トイレケージを作ってみるのもひとつの手です。

100円ショップなどで手に入る材料だけで、簡単に設置できます。

🪜 簡単!トイレ用ケージの作り方

- ワイヤーネットを用意する

目標とするトイレシートの枚数(例:レギュラーシート2枚)を置ける広さを確保できる枚数を準備します。 - ワイヤーネットを繋ぎ合わせる

結束バンドで繋ぎ合わせて囲いを作ります。

四方を囲うことで、犬が方向を定めやすくなります。 - 入り口部分を工夫する

開放しておくと、入り口からはみ出してしまうことがあります。

突っ張り棒などで軽く仕切ると効果的です。

囲いを使うことで「ここがトイレ」と明確になり、空間の区切りが学習を助ける

これらを繋ぎ合わせて作ったトイレ用簡易ケージはこちら🔽

排泄をするまでケージに閉じ込めるのはNG

どうしてもはみ出してしまう場合、ケージを使ってトイレスペースを作るのはOKです。

しかし、「ケージに閉じ込める」のは絶対にNGです。

✅ 出入り自由な環境が理想

先ほど紹介したワイヤーネットを使った自作トイレケージを思い出してください。

あれは出入りが自由になっており、犬が自分の意思で中に入れる設計です。

市販のケージを使う場合でも同様に、扉は常に開けておくようにしましょう。

「トイレ=閉じ込められる場所」というイメージがつくと、犬はその空間を嫌うようになります。

⚠️ 閉じ込めると起こる弊害

ケージに閉じ込めて排泄を促す方法を続けると、次のような悪影響が生じやすくなります。

- ハウスやクレートを嫌がるようになる

- 排泄以外の場面でハウスに入らなくなる

- 「排泄=嫌なこと」と誤って学習してしまう

結果として、安心して休める場所がなくなってしまう危険性があります。

🔄 一貫性のないトレーニングは混乱を招く

このような方法では、「排泄したらケージから出してもらえる」=出られることが報酬になります。

しかし、留守番中や就寝時など、排泄しても出してもらえない状況があると、

トレーニングの一貫性が崩れ、犬は混乱してしまいます。

💡 ポイントまとめ

- ケージを使うなら「閉じ込めない」ことが鉄則

- 出入り自由にすることで「トイレ=閉じ込められる場所」にしない

- トレーニングの一貫性を守ることが成功への近道

まとめ:何歳からでも、トイレのしつけは必ずできる!

ここまでご紹介してきたように、犬のトイレトレーニングは特別な技術や道具が必要なものではありません。

飼い主さんが「環境を整え」「タイミングを見極め」「正しく褒めてあげる」ことができれば、

何歳からでも、必ず成功できます。

💡 トイレのしつけ成功の3つのカギ

- 環境づくり:トイレの設置場所を見極め、成功しやすい環境に整える

- 観察とタイミング:排泄のサインを見逃さず、成功した直後すぐに褒める

- 一貫性:失敗しても叱らず、同じルールで淡々と対応する

この3つを意識するだけで、トイレの成功率はぐっと上がります。

🐕 愛犬のペースを大切に

トイレのしつけは、焦らずに愛犬のペースで少しずつ進めることが大切です。

最初は失敗が続くかもしれませんが、それも自然な過程。

人間の赤ちゃんがオムツを卒業するように、犬も学びながら成長していくのです。

トイレのしつけは、信頼関係を深めるチャンスでもある

あなたの優しさと一貫したサポートが、愛犬に「ここが安心できる場所なんだ」と教えてくれます。

きっと、トイレの成功とともに、飼い主さんと愛犬の絆もより深まっていくはずだよ。

トレーニング頑張ってみてね!

コメント