皆さんは、愛犬と楽しい毎日を過ごせていますか?

そして、愛犬自身も日々を楽しそうに暮らせているでしょうか。

なかには、

「愛犬の行動に困り果てている…」

と悩んでいる方もいるかもしれません。

犬と暮らすうえで欠かせない「しつけ」

ヒトとイヌがうまく共存していくために、犬のしつけは欠かせません。

でも…

犬のしつけって、何をすればいいの…?

いつから始めればいいのかしら…?

こんな疑問を抱いたことがある飼い主さんも多いはずです。

このブログの目的

このブログ「犬の飼い主大学」では、現役ドッグトレーナーである筆者が、犬のしつけに関する悩みを分かりやすく解説していくよ。

結論から先に言うと――

犬のしつけで最も重要なのは、飼い主が学ぶこと。

ドッグトレーナーや訓練士に愛犬を預けるだけでは、根本的なしつけにはなりません。

すでに犬と暮らしている方も、これから犬を迎える予定の方も、しっかりと正しい知識を身につけて、楽しい愛犬ライフを送れるようサポートしていくからね!

しつけとは?なぜ重要?

まずは、「しつけ」とは何を指すのか。

そして、なぜ犬にしつけをしなければいけないのかについて解説していきます。

しつけの定義

「しつけ」というと、思い浮かべるものは人それぞれだよね。

- 訓練所

- 動物病院のしつけ教室

- アジリティなどのドッグスポーツ

- ドッグトレーナーによるレッスン

- 独学

さて、この中でどれが「しつけ」に該当するのでしょうか?

実は――広い意味ではすべて「しつけ」に含まれます。

そもそも「しつけ」とは

礼儀作法をその人の身につくように教え込むこと

デジタル大辞泉より

犬に当てはめると、

「犬が人間社会で生活していくうえでの礼儀作法を教えること」

これこそがしつけの本質です。

しつけの重要性について

犬のしつけは、人間でいう教育にあたります。

人間は成長の過程で、家庭・学校・習い事・職場など様々な場で教育を受けます。

一方、犬はどうだろう?

👉 多くの場合、教育の場は「家庭」だけ

👉 しかも、専門的に教わるのは問題行動が深刻化してからがほとんど

これは人間で例えると――

- 家庭での教育もほとんどなく

- 学校や習い事にも通わず

- 問題が深刻化してからやっと学校に行く

そんな状態に近いのです。

さらに犬の場合は、

- 言葉が通じない

- 人間とはまったく違う種族(体の構造、成長スピード、本能などの違い)

このため、飼い主が「人間の教育」をそのまま犬に当てはめてしまい、犬を擬人化してしまうケースが少なくありません。

例:

- 「言葉を理解しているはず」と思い込む

- 「人間の都合」で判断してしまう(例:過度なシャンプーなど)

その結果、犬の生活の質は下がり、ストレスや社会性の欠如につながり、やがて問題行動に発展してしまいます。

つまり――

家庭でのしつけは犬にとっての教育であり、なくてはならないものなのです。

専門家による指導もまた大切だよ。

- 訓練所→部活動

- 動物病院のしつけ教室→塾

- アジリティなどのドッグスポーツ→習い事

- ドッグトレーナーのレッスン→家庭教師

このように、人間の教育環境と同じく、犬にとっても「学びの場」が複数あることが理想的です。

いつからしつけは必要か

では、この大切なしつけはいつから始めるべきなのでしょうか。

👉 結論:早ければ早いほど良い。

理想は、子犬の感覚器官(視覚・聴覚・嗅覚など)がしっかり機能し始める生後1か月頃から。

でも、現実的には難しいよ。

なぜなら、日本の動物愛護法では 生後8週齢(56日齢)未満の子犬は販売禁止 だからです。

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の五より

そのため、ほとんどの場合は生後2か月以降から迎えることになります。

つまり――

迎えたその日からしつけを始めるのがベストです。

保護犬など成犬を迎える場合も同様

👉 その日からしつけスタートが最善です。

犬の学習はデータのように「消去」されることはなく、上書きされて積み重なっていきます。

だからこそ、正しいデータを早く上書きしてあげることが大切なのです。

しつけをスタートする前に

実際に愛犬のしつけを始める前に、まず大切なのは 「犬が暮らす環境を整えること」 です。

いくら飼い主が正しい対応や接し方を学んでも、日常の環境が犬にとって劣悪であれば、犬は慢性的なストレスを抱えてしまいます。

そしてそのストレスは蓄積され、やがて 問題行動の引き金 となってしまうのです。

では、犬にとって快適な環境とはどのようなものなのでしょうか?

ここから一緒に考えていこう!

安心できる寝床

生き物にとって「安心できる場所」があることは、とても大切です。

休める場所がなければ、心身ともに疲弊しやすくなってしまいます。

犬と暮らす上でまず整えたい環境は、 飼い主と一緒に住む家を “犬にとっても” 安心できる場所にすること です。

犬の寝床でよくある誤解

飼い主さんから、よく誤解されているこのような話を聞きます。

犬をソファやベッドに乗せると、立場が逆転して問題行動に繋がっちゃうんでしょ…?

これは 「支配性理論」 と呼ばれる、古い説に基づいた誤った考え方です。

支配性理論は、血縁関係のないオオカミ同士を閉鎖的な環境で観察した結果から広まったものですが、現在では科学的に否定されています。

犬はソファやベッドに登ったからといって、飼い主を支配しようとするわけではない

むしろ、「登ろうとする行動を叱りつけること」の方が犬にストレスを与え、問題行動につながるリスクがあります。

つまり、 犬が安心できる場所であればソファでもベッドでも構わない のです。

寝床を作るときに避けたい場所

ただし、以下のような場所は避けましょう。

- 家族の動線上(扉の近くなど)

- 玄関や窓際など、人の往来を敏感に察知できる場所

臆病な犬であれば、こうした環境は特に落ち着けず、質の高い睡眠を妨げます。

また、ケージを寝床にする場合は 必ず扉を開けて自由に出入りできる状態 にしてください。

「閉じ込められる可能性がある場所」では安心して眠れないからです。

適切な温度管理と新鮮な水

犬が快適に過ごすためには、

- 適切な温度管理

- いつでも飲める新鮮な水

が欠かせません。

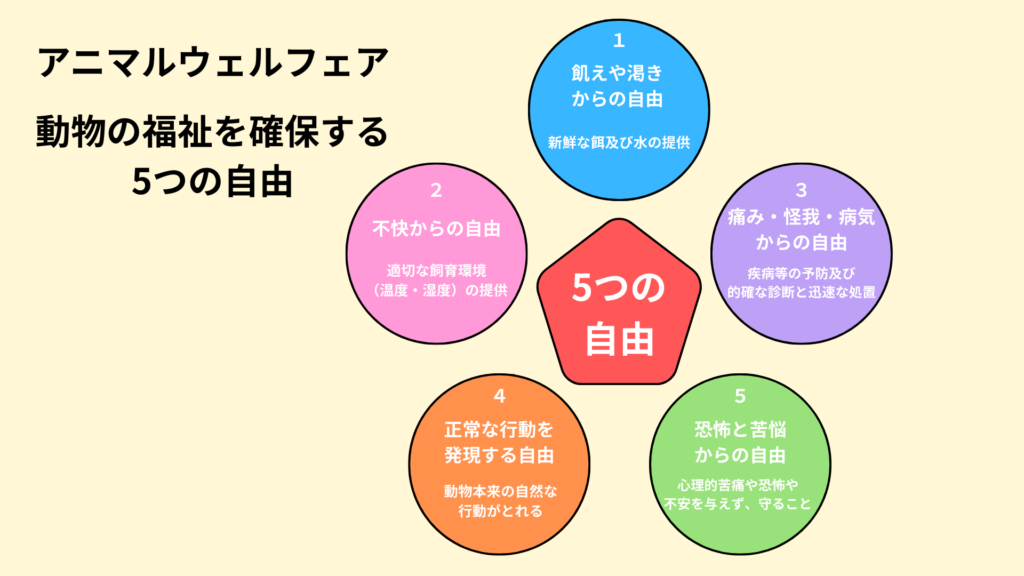

これは、ヨーロッパで発展した「動物の福祉を守るための考え方」に基づく 5つの自由 にも含まれています。

この図解は、動物の福祉を確保するために重要な考え方を示したものだよ。

動物に与えるべき5つの自由

- 飢えと渇きからの自由

- 不快からの自由

- 痛み・傷害・病気からの自由

- 正常な行動を発現する自由

- 恐怖と苦悩からの自由

温度管理と水の提供は「①飢えと渇きからの自由」「②不快からの自由」に直結します。

また、先ほど解説した「安心できる寝床」は「⑤恐怖と苦悩からの自由」に深く関わるものです。

定期的な健康診断

すでに犬と暮らしている方は、定期的に健康診断へ連れて行っていますか?

もし行ったことがない方は、今年から少なくとも 年1回の健康診断 を習慣にしてください。

病気はヒトと同じく、犬にとっても 早期発見・早期治療 が大切です。

犬は言葉を話せないため、「気づいた時には病気が進行していた…」というケースも少なくありません。

また、怪我や病気による 痛みや不快感が攻撃行動を引き起こす こともあります。

その行動が自己防衛としてうまくいってしまうと、痛みが治った後も攻撃行動が習慣化してしまう危険性があるのです。

忘れがちなワクチン接種

健康診断と併せて重要なのが「ワクチン接種」です。

- 混合ワクチン … 感染症予防

- 狂犬病ワクチン … 法律で年1回の接種が義務付けられています

狂犬病のワクチン接種を怠ることは法律違反になっちゃうから、必ず守るようにしようね。

犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

狂犬病予防法 第五条より

環境を整えることがしつけの第一歩

ここまで紹介した内容を整えることで、「5つの自由」のうち4つは確保できます。

- 安心できる寝床

- 適切な温度管理と新鮮な水

- 定期的な健康診断とワクチン接種

まずはこれらをクリアしてから、愛犬のしつけを始めていこうね。

次の章では、残された「④正常な行動を発現する自由」を確保するために、犬の行動欲求を満たす環境づくりについて解説していきます。

取り入れるべき習慣

人間に「人間らしい生活」があるように、犬にも「犬らしい生活」があります。

種族が異なるのだから、ライフスタイルや習慣が違うのは当然のこと。

しかし飼い主が犬を擬人化しすぎて「人間らしい生活」を求めてしまうと、知らないうちに 「正常な行動を発現する自由」 を奪い、問題行動につながってしまいます。

人間には憲法で「人間らしい生活を送る権利」が保障されていますが、犬にはありません。

犬らしい生活を保障するのは、飼い主の責任 なのです。

では、どんな習慣を取り入れれば犬らしい生活を守れるのでしょうか?

ここから順番に見ていこう!

散歩

犬といえば、やはり散歩です。

多くの飼い主が「犬には散歩が必要」と理解していますが、中には「小型犬には散歩は不要」と誤解している人もいます。

これは大きな間違いです。

犬である以上、体格の大小にかかわらず運動は必要不可欠

小型犬に散歩が不要だと言うのは、「日本人は欧米人より体格が小さいから運動は不要」と言うのと同じこと。

そんな理屈は成り立たないよね。

また、犬の祖先であるオオカミは、縄張りの中を群れで歩き回ります。

散歩はその本能的な行動を再現する大切な時間なのです。

犬には仕事も遊びに行く場もありません。

だからこそ、散歩は犬にとって唯一の外で活動できる貴重な習慣なのです。

ノーズワーク

犬の最大の武器は嗅覚です。

しかし、家庭犬の多くは散歩のとき以外ほとんど鼻を使う機会がなく、その能力を活かせていません。

野生動物は色々な場面で嗅覚を使っています。

- 食べ物を探す時

- 仲間とコミュニケーションをとる時

- 敵の存在を察知する時

一方で、飼い犬はその機会が極端に少ないのです。

そこで役立つのがノーズワークだよ。

代表的なものに「ノーズワークマット」があります。

犬がマットの中からおやつを探し当てることで、

- 嗅覚を使う訓練になる

- 脳の運動になる(認知症予防にも効果的)

- 余ったエネルギーを発散できる

- 犬らしい行動欲求を満たせる

といったメリットがあります。

👉 手先が器用な方なら、自作のマットを作ることも可能

🔽参考になる動画もあるので、ぜひ挑戦してみてください🔽

知育玩具

犬のおもちゃは大きく分けて2種類あります。

- 体を使って遊ぶおもちゃ(ロープ、ボール、ぬいぐるみなど)

- 頭を使って遊ぶおもちゃ(知育玩具)

多くの家庭には体を使うおもちゃがありますが、知育玩具を取り入れている飼い主は意外と少ないのが現状です。

しかし、犬にとっては 体の運動と同じくらい頭の運動が大切 です。

本来、野生動物は食べ物を得るために試行錯誤し、頭と体をフルに使います。

その活動が適度な疲労を生み、結果的に質の良い睡眠や心の安定につながります。

一方で飼い犬は、用意されたごはんを食べるだけで「食べ物を得る努力」をする必要がありません。

さらに散歩に行っていない犬であれば、ますます刺激不足になってしまうよ。

その結果、特に子犬は刺激を求めてイタズラを繰り返し、家具や物を破壊する行動に出ることもあります。

知育玩具はそんな犬に「採餌活動の疑似体験」を与え、正常な行動を発現する自由を保障する大切な手段 なのです。

まとめると、犬らしい生活を守るために、飼い主が取り入れるべき習慣は以下の通りだよ。

- 散歩:運動と本能的欲求の満たし

- ノーズワーク:嗅覚を使う機会の提供

- 知育玩具:頭を使い、採餌活動を再現

これらを取り入れることで、犬は心身ともに健康に過ごせます。

「犬らしい生活」を守ることは、しつけ以前に 飼い主が果たすべき最低限の責任 です。

子犬育てに重要なこと

犬と暮らすうえで必要な環境や習慣が分かったところで、次に「子犬を育てるうえで大切なこと」を学んでいこう!

犬を迎える際、多くの方はブリーダーやペットショップから子犬を迎えるかと思います。

最近では保護犬を迎える選択も増えており、今後ますます広がってほしい流れです。

ただし、一度は「子犬を育てる経験」をすることを強くおすすめします。

犬の発達を知ることは「犬を知る」うえで欠かせない

子犬時代の経験は、その後の性格形成に大きな影響を与えます。

健全な子犬を育てるうえで重要な3つのポイントを紹介していくよ!

社会化

子犬育てといえば、まずは 「社会化」 が最も重要です。

現役ドッグトレーナーの実感としても、問題行動の8割以上は社会化不足が原因と言っても過言ではありません。

犬が人間社会で適応して生きていくためには、さまざまな刺激への耐性や適応力が必要です。

社会化には適した時期がある

それが 生後1〜3ヶ月頃までの「社会化期」 です。

この時期は恐怖心よりも好奇心が勝り、未知のものに積極的に挑戦していきます。

ここで多くの刺激を経験することで「安全なものと危険なもの」を学びます。

逆に、この時期に出会わなかったものには強い警戒心を抱きやすくなるのです。

社会化期を十分に過ごせなかった犬は、恐怖や不安が強くなり、警戒吠え・咬みつき・散歩拒否といった問題行動に悩まされやすくなります。

👉 ポイント

- 社会化は「生後1〜3ヶ月」で勝負

- 今後出会うであろう 人・動物・音・景色 をできるだけ体験させる

全力で走らせること

犬は4本足の骨格を持ち、走ることに特化した動物です。

しかし、現代の飼い犬は「全力で走る機会」が乏しいのが現実です。

特に子犬期にしっかり走ることは、筋力や心肺機能の発達に欠かせません。

野生のオオカミも、子犬期を兄弟と走り回ることで身体操作を学び、体を鍛えます。

飼い犬は狩りをする必要はありませんが、健康は一生の資産です。

成犬期・老犬期も健やかに生きるために、子犬の時期に全力で走る習慣をつくってあげよう。

👉 ポイント

- 子犬期の全力疾走は「体づくりの基礎」

- 公園やドッグランなど、安全な場所で機会を作る

齧らせること

子犬は家具や服を齧って壊すことが多く、飼い主にとっては困りごとのひとつです。

でも、これは正常な発達行動のひとつなんだよ。

犬は手を使えないぶん、口を使って物を確かめます。

そのため、「齧ること自体を禁止」してしまうと、逆にストレスや問題行動を引き起こすリスクが高まります。

大切なのは、適切な物を齧らせること

- 誤飲や怪我の恐れがある物は避ける

- 人の手を齧る習慣をつけない

- 犬の好みに合わせた安全なおもちゃを与える

また、齧ることで歯の汚れを落とす「デンタル効果」も得られます。

ただし、硬すぎる物は歯が欠ける原因になるため、与えて放置はNG

口腔の健康は健康寿命にも直結するから、子犬期から正しい齧り習慣をつけてあげようね。

👉 ポイント

- 齧る行動は「正常な欲求」

- 安全なおもちゃで正しく満たす

- 歯や口腔の健康維持にも効果的

おすすめのトレーニング

ここからは、子犬に限らず全年齢で取り組んでほしいトレーニングを紹介します。

犬と人間ではコミュニケーション方法が大きく違います。

そのため、円滑に意思疎通を図るには 「犬に人間のルールを学んでもらう」ことと「人間が犬のルールを学ぶ」ことが必要です。

トレーニングは「犬に人間のルールを学んでもらうため」に非常に有効だよ。

ここで紹介するものは、どんな犬でもプラスに働く「基礎トレーニング」です。

ただし、すでに深刻な問題行動に悩んでいる場合は、直接的な解決には至りません。

その場合は、専門的な対処法を優先してください。

問題行動への対処については↓からとべるよ!

名前&褒め言葉トレーニング

これは愛犬とのコミュニケーションの基礎中の基礎です。

犬は言語を体系的に理解することはできませんが、単語と結果を結びつけて学習することはできます。

言葉への反応は、学習によって変化する

たとえば、

名前を呼ばれた(音声刺激) ➡︎ 飼い主の関心が自分に向いた(結果事象)

この学習が繰り返されることで

「呼ばれたら振り向く」という反応が生まれる

名前を呼ばれた(音声刺激) ➡︎ 飼い主に叱られた(結果事象)

この学習が繰り返されると

「無視する・逃げる・隠れる」という反応が生まれる

👉 ポイントは「名前・褒め言葉=良いことが起きる合図」にすること!

具体的な手順は以下の通りです。

手順(★名前&褒め言葉トレーニング★)

- おやつを小さくちぎり、後ろ手に隠す

- はっきりとした声で愛犬の名前または褒め言葉を言う

- 言った直後におやつを与える

- ②〜③を20〜30回テンポよく繰り返す

※褒め言葉は 3文字以内で統一 すると使いやすいです(例:「いいこ」「えらい」)。

※家族全員で同じ言葉を使いましょう。

これを ごはん前に1日2回 繰り返すだけで、犬は「名前・褒め言葉→ポジティブな反応」を学習します。

やがて、名前を呼べば自然に寄ってきて、言葉ひとつで褒められる関係を築けるようになるでしょう。

アイコンタクトトレーニング

「名前&褒め言葉トレーニング」ができるようになったら、次はアイコンタクトです。

人間にとってのアイコンタクトは愛着行動であり、特に親子間では「幸せホルモン(オキシトシン)」まで分泌されます。

ですが犬の世界では逆に、にらみ合い=威嚇 という意味合いがあります。

同じ行動でも、人と犬では受け取るメッセージが真逆になることもあるんだね。

そこで、トレーニングを通じて「アイコンタクト=良いことが起きる」と上書き学習させていきましょう。

手順(★アイコンタクトトレーニング★)

- 愛犬の名前を呼ぶ

- 犬が自発的に目を合わせるまで待つ

- 目が合った瞬間に褒め言葉を言う

- 褒め言葉の直後におやつを与える

- 2回目以降は名前を呼ばず、②〜④を繰り返す

これができるようになると、日常のあらゆる場面で役立ちます。

👉 散歩中や興奮時でも飼い主に意識を戻すスイッチとして活用できるようになる

クレートトレーニング

最後におすすめしたいのが クレートトレーニング です。

クレート(キャリー)は「防災・移動・休息」に役立つ必須アイテム。

災害時や通院時に「クレートがストレス」だと犬に大きな負担となってしまうよ。

逆に、普段から慣れていれば クレート=安心できる場所 になります。

手順(★クレートトレーニング★)

- 犬に気づかれないよう、クレートの中におやつを数粒入れておく

- 食べ終わったら再び仕込む(5〜10回繰り返す)

- 犬が自ら入った瞬間に褒め言葉を言い、さらに手からおやつを与える

- 徐々に「仕込みおやつ」をなくし、③を繰り返す

👉 クレートにトラウマがある場合は、マットやブランケットで代用可能

その場合は「マットに乗った瞬間→褒めておやつ」に切り替えましょう。

間違った犬のしつけ方

犬のしつけにおいては、絶対に避けるべき方法があります。

犬は本来、放っておいてもたくましく成長する生き物です。

しかし、人間の介入の仕方を誤ると、そこから歪みが生じ、問題行動に発展してしまいます。

これまで紹介してきた

- 適切な環境づくり

- 習慣の取り入れ方

- 子犬育ての注意点

- 基礎的なトレーニング

に取り組み、

さらにここで紹介する間違ったしつけ方を避けるだけで、犬の問題行動の大半は防ぐことができます。

ただし、いまだに古い知識が広まっており、自覚がないまま間違った方法を続けている飼い主さんも少なくありません。

ぜひここで改めて確認してみよう!

間違ったリーダー論

「犬を飼うなら、飼い主は群れのリーダーにならなければならない」

こんな話を耳にしたことはないでしょうか。

確かに、愛犬を導く存在になることは大切です。

しかし、問題はその「リーダー像」の解釈にあります。

- ソファやベッドには絶対に上げない

- 散歩では犬に前を歩かせない

- ごはんは必ず飼い主が先

👉 こうしたルールは本当に必要か?

結論、このようなルールには何の意味もありません。

もし「こうしなければリーダーの威厳が保てない」のだとすれば、そのリーダー像はあまりに脆弱です。

事実、オオカミの群れでは状況によって柔軟にリーダー役が変わることが確認されていますし、

リーダーが常に群れの先頭を歩くわけでもありません。

群れの基本単位は家族であり、力で支配するような実態もない

家庭犬においても、力を誇示するリーダー像は不要

必要なのは「恐怖で従わせる存在」ではなく、信頼で導く存在

叱ることをベースにしたしつけ

「叱って言うことを聞かせる」しつけは絶対に避けましょう。

間違ったリーダー論に影響されると、

「犬に舐められないように叱らなければ」

このように考えてしまいがちです。

しかしこれは大きな誤解です。

攻撃行動は、たいてい身を守るための防衛反応

➡︎ それを「支配行動」と誤解し、罰を与える

➡︎ 結果、さらに攻撃行動が悪化する

このような悪循環に陥る危険性があります。

これはあくまで一例ですが、

「犬に舐められないように」と、罰を用いる飼い主の多くは問題行動の原因を正しく分析できていないケースが非常に多いです。

罰には大きな副作用が伴う

確かに、罰は行動を変える効果を持つこともあります。

ですが、その副作用やリスクを理解したうえで使わなければなりません。

そして理解すればするほど、わざわざ罰を選ぶ必要がないと気づくはずです。

👉 犬のしつけにおいては「罰」ではなく、「正解を示し、導くこと」が基本

過度な擬人化

犬を大切に思う気持ちは素晴らしいことです。

しかし、犬を小さな人間の子どものように扱うことは危険です。

「犬は2〜3歳の子どもと同等の知能を持つ」といった情報を、文字通り受け取るのは誤解のもとになります。

犬は言語を体系的に理解することはできませんが、飼い主の仕草や表情を細かく観察する力に長けています。

- 散歩に行こうとする動作で喜ぶ

- 悲しいときに寄り添う

これは「言葉を理解している」のではなく、人間の行動を観察して予測しているにすぎません。

犬はコミュニケーションに言語を用いない

さらに、飼い主が「犬のため」と思ってしていることが、必ずしも犬にとって嬉しいとは限りません。

- おしゃれな服を着せる

- 頻繁なお風呂やカット

これらは人間が喜ぶ行為であり、犬にとっては負担である場合もあります。

「犬のため」ではなく「飼い主の自己満足」になっていないか

共感は大切ですが、常にセルフチェックが必要です。

問題行動に困っている場合

ここまで紹介した方法を実践しても、「絶対に問題行動が起こらない」とは言えません。

想定外の出来事は起こり得ますし、生き物に「絶対」は存在しないからです。

また、保護犬を迎えた場合には、すでに問題行動を抱えた状態で一緒に暮らし始めることもあります。

問題行動は「必ず治せる」

安心していただきたいのは、治らない問題行動はないということです。

犬の行動の多くは遺伝ではなく、学習によって形成されています。

問題行動も学習で身についたものである以上、学習で改善することができる

問題行動改善のセオリー

問題行動の対応には、基本となる流れがあります。

- 問題行動の原因となっている報酬を取り去る

(例:吠えると飼い主がかまってくれる → ”飼い主の関心”が報酬になっている) - 代わりとなる望ましい行動を学習させる

(例:吠える以外の望ましい要求行動をしたときに”飼い主の関心”を与える)

👉 この「報酬の除去」と「望ましい行動への置き換え」が基本原則です。

多くの問題行動は、このセオリーに沿って対応することで改善していきます。

参考記事と専門家の活用

具体的な対応方法については、これらの記事を参考にしてみてね。

ただし、深刻な問題行動の場合は、飼い主だけで対応するのが難しいこともあります。

もし愛犬の行動で生活に支障をきたしている場合には、できるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。

飼い主が学ぶべきこと

犬を適切に育てていくためには、多くの知識が必要です。

「かわいいから」とペットショップで衝動的に迎えてしまうのは絶対に避けるべきです。

これから犬を迎える人は、迎える前にしっかりと準備を進めてください。

すでに犬と暮らしている人も、まだ遅くはありません。

今からでも学ぶことで、愛犬の未来を大きく変えることができます。

「かかりつけの行動専門家」を持つ大切さ

筆者としては、犬を迎えたら「かかりつけの獣医師」を持つのと同じように、特段問題行動がなくても「かかりつけの行動専門家」を持ってほしいと考えています。

しつけや行動の問題も 予防・早期発見・早期対応 が大切です。

病気と同じで、問題が悪化してからでは、時間も労力もお金も余計にかかってしまいます。

よくあるケースとして、飼い主さんが「かかりつけの獣医師」に行動の悩みを相談することがあります。

しかし、獣医師はあくまで医療の専門家であり、犬の行動学は専門外である場合がほとんどです。

例えるなら、子どもが非行に走ったときに小児科医へ相談するようなものでしょう。

専門分野が違うため、根本的な解決にはつながりません。

専門家を探す際の選択肢

行動の専門家を探す場合は、以下の職種を検討すると良いでしょう。

- 行動診療科の獣医師

- 訓練士

- ドッグトレーナー

専門家任せにしないために

ただし、良い専門家を見つけるにも飼い主の知識が必要です。

ドッグトレーナーや訓練士には国家資格がないから、実力は正直なところピンキリなんだ。

残念ながら、誤った方法を使う悪質な専門家に依頼して、かえって愛犬の状態が悪化してしまうケースもあります。

そうならないためにも、飼い主自身がある程度の知識を持ち、

「正しいかどうかを判断できる目」を養うことが大切です。

「イヌ」とはどういう動物なのか

飼い主がまず学ぶべきことは、そもそも「イヌ」とはどういう動物なのかという点です。

イヌが野生で生きていた場合、どのような環境が適正で、どのように成長していくのが自然なのか。

発達の過程や、もともと持っている行動の特徴を理解することは、犬との暮らしに欠かせない知識です。

犬の祖先から学ぶ

犬の祖先であるオオカミの行動を研究している学者や、野生犬を観察している学者が多くの本を出版しています。

こうした研究からは、犬という動物がどのように社会性を育み、どんな行動をとって生きているかが見えてきます。

この知識を取り入れることで、「愛犬の行動は正常なのか、異常なのか」が理解できるようになり、しつけの見え方もガラリと変わるはずです。

学びやすい入口から始めよう

「学者の研究本はちょっと難しそう…」

このように感じる方もいるでしょう。

そんな場合は、著名な獣医師の著書や、共感できるドッグトレーナーが執筆した本から入るのもおすすめです。

学び方に正解はありません。

大切なのは、「犬を人間目線で考える」のではなく、「犬という動物の視点から理解する」という姿勢

犬は何のためにその行動をするのか〜行動分析学を学ぼう〜

余裕のある飼い主の方には、ぜひ「行動や心理を紐解く学問」である心理学にも触れてみてほしいと思います。

とくに犬の行動を理解する上で役立つのが 行動分析学 です。

一見「理解不能」に思える愛犬の行動も、行動分析学を学ぶことで背景がクリアに見えてくるようになります。

行動分析学の特徴は、「思考」や「感情」、「精神」といった目に見えないものを研究対象としない点にあります。

代わりに、「刺激 ➡︎ 行動 ➡︎ 結果」 という3つの流れに注目し、行動の原因やその機能を説明していく学問です。

たとえば「吠える」という行動があるとき、

- どんな刺激(きっかけ)があったのか

- 吠えることでどんな結果を得たのか

という観点から整理していくのです。

また、この行動分析学は犬のしつけだけでなく、発達障害を持つ方への支援や問題行動の改善 など、幅広い分野で実際に応用されている信頼性の高い学問でもあります。

実際、筆者自身も犬の問題行動を改善するときや、新しい行動を教えるときに、この行動分析学の知識を応用したテクニックを活用しています。

さらに、この知識は飼い主にとっても強力な武器になります。

なぜなら、専門家を選ぶ際に「行動分析学の知識を持っているかどうか」が、その専門家の信頼性を見極めるひとつの基準になるからです。

まとめ:しつけの第一歩は飼い主が学ぶところから

ここまで「犬のしつけに重要な点」について解説してきました。

しつけというと、犬にコマンドを覚えさせたり、問題行動を直したりすることばかりに目がいきがちです。

しかし実際には、飼い主が学ぶことこそが最も重要な出発点でした。

- 犬にとって適切な環境を整えること

- 正しい習慣づけや基礎的なトレーニングを取り入れること

- 間違ったしつけ(リーダー論や罰ベースの方法、過度な擬人化)を避けること

- そして、「イヌ」という動物を理解し、行動分析学の知識を応用すること

これらを意識するだけで、愛犬との関係性は驚くほどスムーズになります。

問題行動に悩んでいる場合でも、犬は学習によって変われる存在です。

飼い主が正しい知識を持ち、適切にサポートすれば、必ず改善への道は開けます。

愛犬は私たちにとってかけがえのない存在であり、同時に私たちの学びを深めてくれる最高のパートナーでもあります。

ぜひ今日から、学びを実践に移し、「飼い主も犬も笑顔で暮らせる毎日」を一歩ずつ築いていきましょう!

コメント